ESG:環境、社會及公司治理

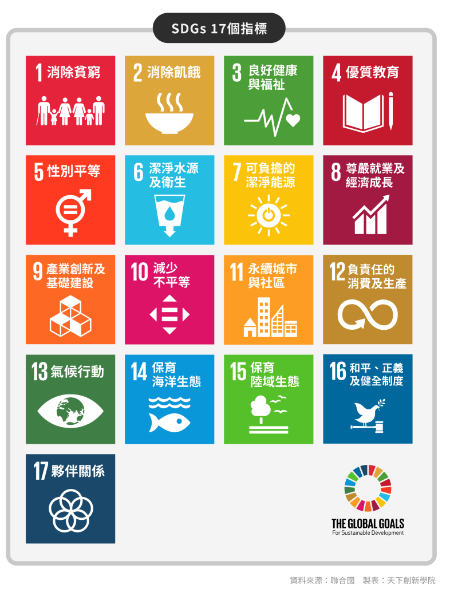

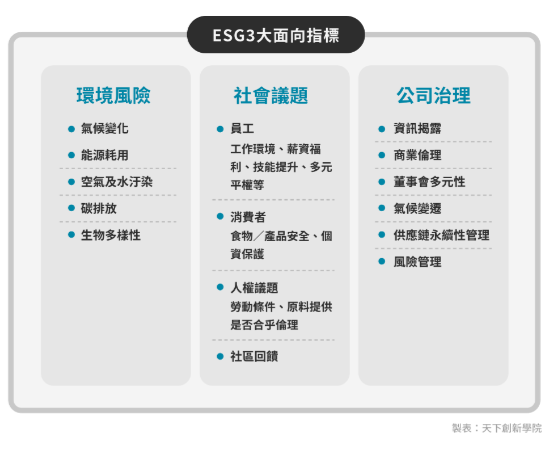

永續議題成為趨勢,若從風險角度把「全球永續發展目標」或「企業社會責任」轉換成風險概念,就是將它區分成3個構面風險,包括環境風險(Environmental)、社會風險(Social),以及公司治理風險(Governance),就是比較新興的名詞「ESG」。

E 環境風險

「E」代表企業在營運過程中面臨「環境風險」。舉例而言,製造業需要耗用能源,營運過程可能會造成空氣汙染、水汙染、廢棄物等問題,甚至有一些化學行業,沒有妥善處理廢料排放,最終汙染土地與河川。簡而言之,企業的「營運型態」與「環境問題」有高度關聯性。

S 社會議題

「S」社會構面可以分成4個區塊:員工、消費者、人權及社區。

首先,企業營運過程需要員工協助,因此第1個領域便是與「員工」相關的議題,包括員工薪資福利,如何留下或吸引優秀人才等問題。此外,隨著外在環境轉變,企業的業務或職務類型可能會有調整,如何提升員工相關技能也是重要議題。

第2個部分是與「消費者」相關議題,例如企業提供給消費者的產品是否安全、食品添加劑是否合法、基改食物是否標示清楚,或是金融行業提供的軟體服務是否有保護消費者個資等,這些都與社會議題高度相關。

第3個部分是與「人權」相關,許多低度開發的國家是很重要的原料供應國,但由於當地環保或勞動人權法規標準較低、執行又相對較寬鬆,導致在原料提供的過程裡,衍生出一些人權議題。例如紡織業的原料「棉花」,可能會被稱為衝突棉花或血汗棉花,就是因為在原料供應過程中,可能涉及到強迫勞動、違反人權,甚至使用童工、奴工等嚴重違背人道倫理的現象。

最後一部分是「社區回饋」,透過公益捐助幫助社會,也是傳統企業最常使用的方法。

G 公司治理

「G」是談論與「治理」有關的議題。除了傳統公司治理的財務揭露、董監事利益迴避,現今管理還必須延伸到氣候變遷、供應鏈人權檢查管理、個資保護等面向,甚至必須為供應鏈在生產過程造成的環境破壞,做出適度的管理與補償。

所以董事會的職責必須從傳統的領域,擴大到環境及社會面向,不管是從風險管理,或是延伸到整個商業流程設計,都需要因應趨勢而重新調整。

聯絡我們

聯絡我們